カラダの栄養より、コピーの栄養。だった土曜日。

- えんど はっぴー

- 2022年5月22日

- 読了時間: 4分

こんにちは、はっぴーえんどのわたなべです。

土曜日に、六本木で開催中の「ことバー at 文喫」に行ってきました。

東京コピーライターズクラブが企画した展示でした。

雨が降っていましたが、そんなことは関係ないほど、ワクワクしていました。

↓ことバープレスリリース記事

ずっと読みたかった、コピー年鑑2021も無料で読めるので、最高に楽しみでした。

(編集委員長は児島令子さんだし、副編集委員長は太田恵美さんだし、TCC賞グランプリは福部明宏さんだし、早く読みたい!っていう感じでした。)

(コピー年鑑とは:年一度の審査会を通過した優れた広告をコピー年鑑としてまとめ、広く紹介しています。1963年の創刊から現在まで、その時々の時代性を広告という側面から反映した貴重なものとなっており、特に、コピーに関してはバイブル的存在として受け入れられています。2万円くらいして高いんです、、、)

11時すぎについて、3時半くらいまでずっとコピー年鑑2021を食い入るように読みました。

コピーが載っているだけではなく、載っているコピーに対する、名コピーライターのコメントも読むことができるので、すごく勉強になります。

(例えば、大谷翔平の名プレーに対して、松坂大輔がコメントする的な感じです。すごいと思いませんか。)

その中で、「2021年コピーの覚書」というコーナーがありました。

コピーライターがコロナ禍で、出会った言葉を紹介するというものですが、

ぼくが尊敬する玉山貴康さんというコピーライターの覚書も掲載されていました。

↓玉山貴康さんがどんな人かわかるコラムがあるので良ければ読んでみてください。

このかたの考え方がとっても好きです。

https://www.tcc.gr.jp/relay_column/id/1914/

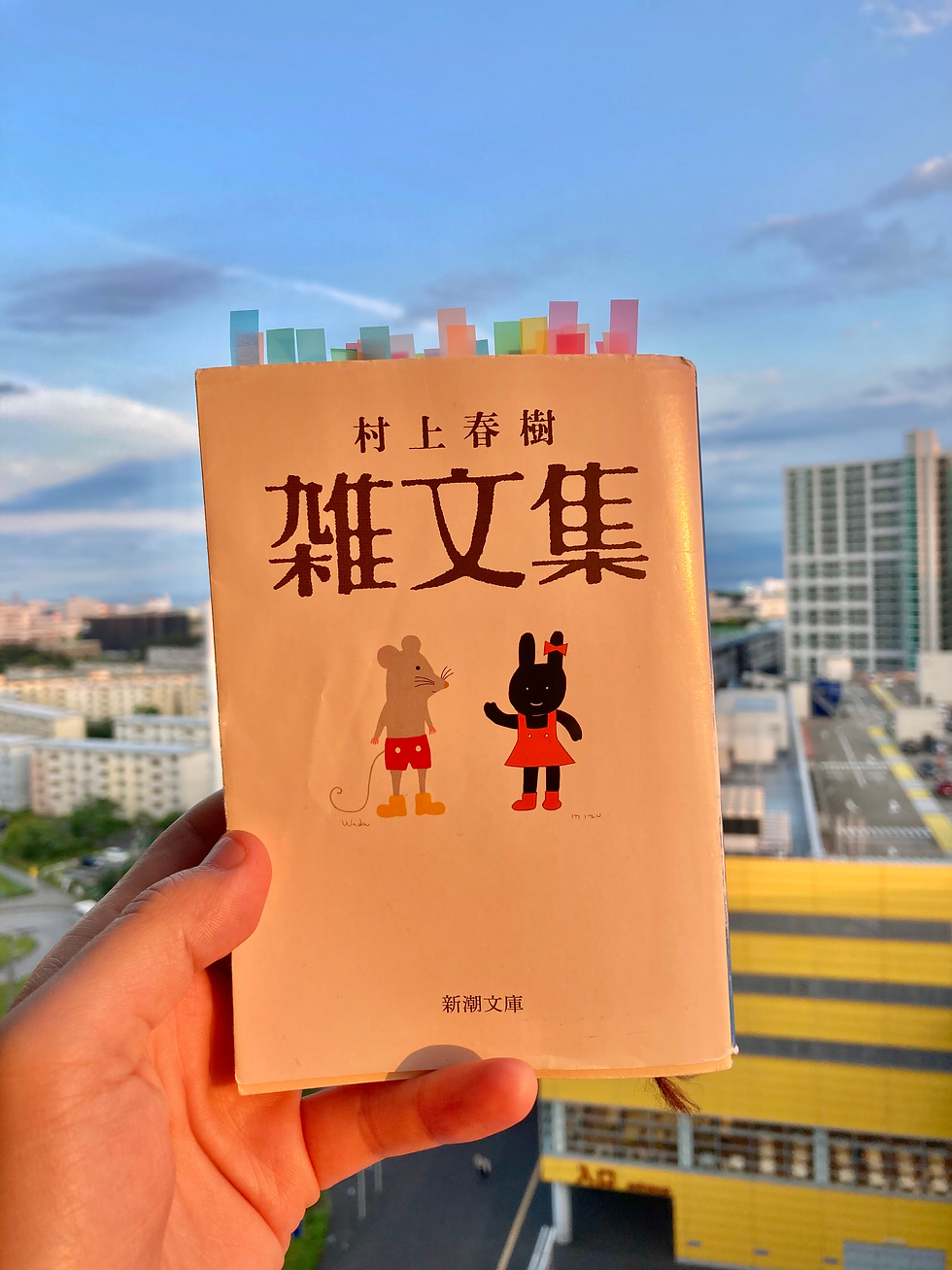

その覚書がなんと、村上春樹の「雑文集」から引用されたものだったのです。

(ぼくは村上春樹が大好きです。)

「セロニアス・モンクは僕が最も敬愛するジャズ・ピアニストだが、「あなたの弾く音はどうしてそんな特別な響き方をするのですか?」と質問されたとき、彼はピアノを指さしてこう答えた。「新しい音なんてどこにもない。鍵盤を見てみなさい。すべての音はそこに既に並んでいる。でも、君がある音にしっかり意味をこめれば、それは違った響き方をする。君がやるべきことは、本当に意味をこめた音を拾い上げることだ。」

小説を書きながら、よくこの言葉を思い出す。そしてこう思う。そう、新しい言葉なんてどこにもありはしない。ごく当たり前の普通の言葉に、新しい意味や特別な響きを賦与するのが我々の仕事なんだ、と。

「違う響きを求めて」雑文集 村上春樹

ぼくは、大学4年生から社会人2年目くらいまで、たくさん悩んでいて、そんなとき何度も何度も雑文集を読み返していたので、その雑文集の中の文章を玉山さんが覚書として紹介していて、すごく感動しました。

ごく当たり前の普通の言葉に、新しい意味や特別な響きを賦与するのが我々の仕事なんだ。

という部分はミュージシャンも小説家も、そしてコピーライターも一緒なんですね。

そんな感じで、4時間くらいコピー年鑑を読んで、行き帰りの電車では、

「みみずくは黄昏に飛び立つ」(川上未映子×村上春樹の対談集)を読了し、

家に帰って、ずっと見られていなかった、「ドライブマイカー」(原作:村上春樹)をじっくり見ました。(今度はドライブマイカーについても書きたいと思います。)

そして、最後に「花束みたいな恋をした」(坂本裕二の脚本が好きです)を見て、1日を終えました。

昨日は、コピーを書いていませんが、

コピーを書くための、栄養をたくさん吸収できたと思います。

(朝から、夕方の18:00まで何も食べていなかったので、身体の栄養をとることは忘れないようにします。はい。)

また、明日から新しい1週間が始まりますね。

ぼくは新しいコピーの案件をもらったので、精一杯、期待に答えられるように頑張ります。

無事、形になったときには、このブログで紹介したいと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

PS ぼくが覚書にするとするなら、雑文集の中の、「壁と卵」です。

村上春樹がエルサレム賞を受賞したときのスピーチ文です。

この文章は、ぼくに大切なことを思い出させてくれます。

いま世界で起こっている戦争に対して、

表現をする人たちはどのように向き合っていけば良いのか、

一つの導きを与えているような文章だと思います。

この文章を読んでまた、明日から頑張っていこうと思います。

↓「壁と卵」雑文集 村上春樹

コメント